ブログ

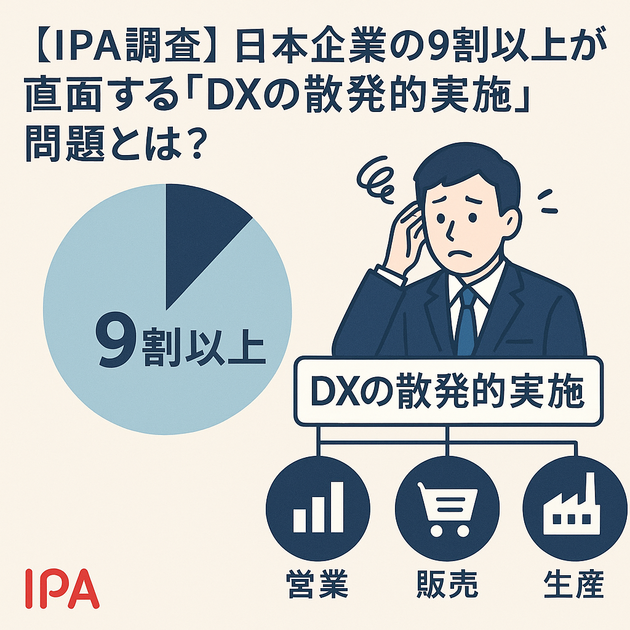

【IPA調査】日本企業の9割以上が直面する「DXの散発的実施」問題とは?

中小企業の経営者の皆様、DX(デジタルトランスフォーメーション)という言葉を耳にしない日はないほど、その重要性は広く認識されています。しかし、実際に自社でDXを推進しようとすると、「何から手をつければいいのか」「本当に成果が出るのか」といった疑問や不安に直面することも少なくないでしょう。

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公表したDX白書2021によると、2020年10月時点の調査で、日本企業全体の9割以上がDXに「まったく取り組めていない」、または「散発的な実施にとどまっている」状況が明らかになっています。これは、多くの企業がDXの入り口で足踏みをしている実態を示しています。

本記事では、この「散発的な実施」が何を意味するのか、なぜこのような状況に陥るのか、そして客観的な資料が示すその解決策の方向性について解説します。

DXの「散発的実施」とは何か?

DX白書2021およびDX白書2023が指摘する「散発的な実施」とは、企業がデジタル技術を導入しているものの、それが業務プロセスやビジネスモデル全体の根本的な変革には至っていない状態を指します。

具体的には、以下のような状況が該当します。

部分的なITツール導入に留まる: 特定の部署や業務にSaaSツールやRPAなどを導入しても、それが他の部署との連携や全社的なデータ活用に繋がっていない。

デジタル化とDXの混同: デジタル技術を導入すること(デジタル化)がDXであると誤解し、本来目指すべき「顧客価値の変革」や「企業文化の変革」に至っていない。

短期的な効率化志向: 目先の業務効率化に終始し、中長期的な競争力強化や新規事業創出といったDX本来の目的を見失っている。

多くの企業が、IT投資をしても期待する成果が得られないのは、この「散発的実施」に陥っているためであると資料は示唆しています。

なぜ「散発的実施」に陥るのか?資料が示す根本原因

経済産業省のDXレポートやIPAの各DX白書は、この「散発的な実施」に陥る背景にある複数の根本原因を指摘しています。

DX戦略の不在:

DXレポートは、多くの企業において「模索過程にある経営戦略」として、DXを経営戦略の中核に位置づけていない現状を指摘しています。DXが単発のITプロジェクトとして扱われ、明確なビジョンや目標が欠如していることが、散発的な実施に繋がります。

経営層のコミットメント不足:

DXレポートおよびDXレポート2(中間取りまとめ)では、特に「経営層の危機意識とコミットにおける課題」が挙げられています。経営者自身がDXを他人事と捉え、変革の必要性を深く理解し、率先して旗振り役となれていない場合、組織全体での推進力は生まれにくいとされています。

一部門任せの推進体制:

情報システム部門や特定の担当者にDX推進を丸投げし、事業部門や他の部署との連携が不足しているケースです。DXレポート2(中間取りまとめ)は、ユーザー企業とベンダー企業の「共創の推進」の必要性も示しており、これは社内においても同様に部署間の連携が重要であることを示唆しています。

レガシー企業文化と既存システムの足かせ:

DXレポートやDXレポート2(中間取りまとめ)は、「レガシー企業文化からの脱却」の重要性を指摘しています。既存の組織体制、意思決定プロセス、慣行などが、新しいデジタル技術の導入や業務変革の妨げとなることがあります。

また、「DXの足かせとなっている既存システム」の存在も大きく、古いシステムがブラックボックス化し、その維持・管理に多大なコストと人材が割かれ、新たなDX投資に回せない状況が散見されます。

DXを推進する人材・スキルの不足:

DX白書2023では、DX推進の課題として「DXを推進する人材の不足」や「スキル不足」が上位に挙げられています。社内にデジタル技術を理解し、変革をリードできる人材が不足していることも、散発的な実施に陥る一因です。

これらの要因が複合的に作用し、多くの企業がDXの入り口で停滞している状況にあると資料は分析しています。

客観データが示す、DXの課題を乗り越えるための方向性

資料は、上述の課題を乗り越え、真のDXを推進するための具体的な方向性を示しています。

経営ビジョンの明確化と共有:

DXレポートが示す通り、DXは経営戦略として位置づけられるべきです。企業は、デジタル技術を用いてどのような未来を目指すのか、その明確なビジョンを策定し、組織全体で共有することが第一歩です。

経営層のリーダーシップとコミットメント:

DXレポート2(中間取りまとめ)が繰り返し強調するように、経営者自身がDXの必要性を深く理解し、変革を主導する「強いコミットメント」が不可欠です。トップダウンでの推進が、組織全体の変革を加速させます。

全社的なDX推進体制の構築:

DXは特定の部門に限定されるものではなく、全社的に取り組むべき課題です。DX推進指標を活用した自己診断(DX白書2023)により、自社の現状と課題を客観的に把握し、各部門を巻き込んだ横断的な推進体制を構築することが推奨されます。

スモールスタートと成功体験の積み重ね:

DXは一度に全てを変える必要はありません。DXレポート2(中間取りまとめ)にも示唆されるように、まずは小さな範囲でデジタル技術を導入し、短期的な成功体験を積み重ねることが有効です。これにより、DXの効果を実感し、組織全体の理解とモチベーションを高めることができます。

外部リソースの活用と人材育成:

DX白書2023が指摘する人材・スキル不足に対し、外部のDXコンサルタントやITベンダーとの連携(DXレポート2.1で言及されるユーザー企業とベンダー企業の共創)は有効な手段です。同時に、社内人材のリスキリングやデジタルスキルの向上を促す取り組みも重要です。

結論:真のDXへの第一歩

IPAの調査が示すように、日本企業の多くが「散発的なDX」という課題に直面しています。しかし、これは決してDXが不可能であることを意味するものではありません。

重要なのは、これらの客観的な事実を認識し、なぜ自社が「散発的実施」に陥っているのか、その根本原因を見つめ直すことです。そして、国が示す各種資料の提言に基づき、経営戦略としてのDXを位置づけ、経営層のリーダーシップのもと、全社的に取り組むことが真の変革への第一歩となります。

IPAの調査が示すように、日本企業の多くが「散発的なDX」という課題に直面しています。しかし、これは決してDXが不可能であることを意味するものではありません。

重要なのは、これらの客観的な事実を認識し、なぜ自社が「散発的実施」に陥っているのか、その根本原因を見つめ直すことです。そして、国が示す各種資料の提言に基づき、経営戦略としてのDXを位置づけ、経営層のリーダーシップのもと、全社的に取り組むことが真の変革への第一歩となります。

このような複雑なDX推進においては、経営全体の構造を理解し、事業戦略との整合性を図れる視点、最新の経営理論やデジタル技術に関する深い知見、そして実際の企業でのITシステム導入や運用に携わった経験に基づく実践的な解決策を提案できる専門家の支援が有効です。

貴社の現状と課題を客観的に評価し、資料が示すデータに基づいた最適なDX推進計画を共に策定するためには、上記のような多角的な専門性を持つコンサルタントへの相談が、その実現を加速させる一助となるでしょう。